人在臨死之前會迴光返照,其實說的就是人在瀕臨死亡之前會突然出現一種精神清晰,並且整個人的狀態看起來很好,慢慢的開始好轉。這其實主要是大腦作用引起的。

因為人在臨死之前大腦會表現出強烈的求生意識,也就是在表達一種不願離去的心情,在給親人傳遞表達對親人的不舍之情。雖然此時身體器官已經處於衰竭的狀態,可能還會有缺氧,心臟,大腦功能下降表現。可能就會出現短暫的精神狀態良好表現,這也是臨死之前迴光返照的主要原因

「爺爺卧病在床3個月,一天晚上胃口大開,精神也好了很多,結果兩天後就去世了。迴光返照一般不會太久,出現這種情況就要做好心理準備了!」

一、迴光返照真的存在嗎?是否有科學依據?

「迴光返照」的本意是,太陽落下地平線后,由於光線的反射作用,天空在短時間內被照得很亮。引申到人身上就是,人在臨死之前,精神會出現短暫性的興奮,同時伴隨病情好轉的跡象。

腎上腺分泌的激素主要有皮質激素和髓質激素,前者具有抗炎症、抗毒素、抗休克、抗過敏等作用,迅速緩解癥狀,幫助病人渡過危險期;後者可以使心臟興奮、血管收縮、血壓升高,讓昏迷的病人清醒過來。在臨床上,該類腎上腺素常用來搶救休克的病人。

此外,人體細胞還儲存有三磷酸腺苷(ATP),它在人類受到強烈刺激時,比如瀕臨死亡、病毒入侵的情況下,轉化為二磷酸腺苷,而這種物質可以釋放出巨大的能量,讓身體的力量突然增強、食慾增加、神志恢復清醒。

一旦患者的生命快要結束,在大腦的指揮下,身體會分泌大量激素和物質,並分配給身體的各個器官,使得病人處於短暫的清醒階段,具體的時間長短不一,有的可能幾天,有的可能只有幾個小時。

此後,隨著能量消耗完畢,人最終走向了生命的終點。

二、出現迴光返照,是否還能救活?

在沒有經驗的年輕人眼裡,生病的長輩突然好轉,可能意味是病情減輕了。但懂的人知道,這可能是迴光返照,這種情況下,即便實施搶救,也不一定能挽回。

此時,病人各個臟器的損傷不但不可逆,而且程度已相當嚴重,身體好轉僅僅是激素在發揮作用。就像一根燃燒殆盡的蠟燭,雖然最後的燭光看起來更亮,可隨著蠟油的耗盡,燭光最終會熄滅。

三、這些表現,暗示「死亡」來臨

迴光返照不是人人都有,它可能出現在器質性疾病的晚期患者身上,比如癌症、糖尿病晚期等,這些病程相對漫長,患者經歷了由好到壞的過程,最後容易出現迴光返照。而如果是急性發作的疾病,例如中風、心肌梗塞等病人,基本不會發生迴光返照。

對人來說,生命是有機的整體,一旦進入倒計時階段,身體的各項機能就會逐漸停止運轉,出現「瀕死癥狀」。

隨著血液循環減慢,身體各個部位的溫度也會隨之下降,此時要不要給病人增加衣服,並沒有統一的答案。

有些醫生認為,此時患者的知覺已經喪失,感受不到寒冷,添不添衣都不重要了。也有醫生認為,臨終前,家屬和醫護應隨時觀察病人的情況,採取相應的措施。

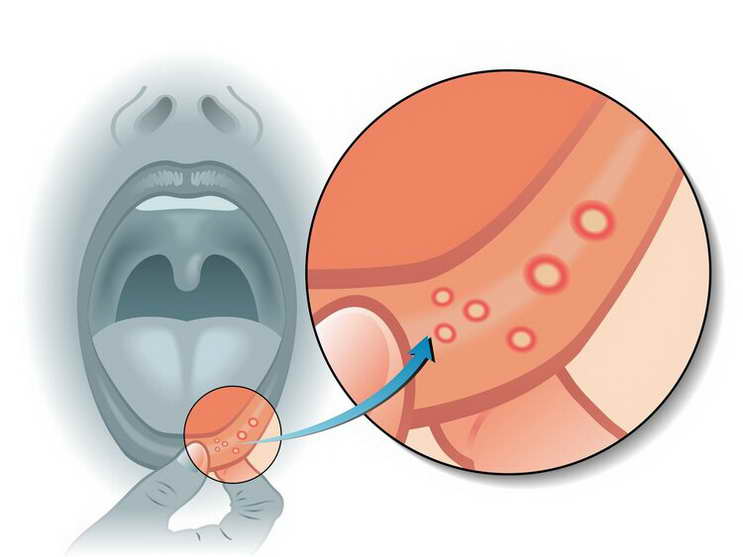

2.臨終喉鳴

生命進入倒計時,患者呼吸也變得沒有節奏,喉部肌肉鬆弛,液體聚集在此處,呼吸會伴隨雜音。這種聲音會讓他人聽起來很不安,但患者自己往往已經感知不到。

此時,家屬可以採取一些力所能及的措施,比如將患者頭部墊高,或是用濕棉簽擦拭患者乾燥的口腔。

神經是最後喪失功能的,而有些病在最後也不會減輕,所以疼痛感會伴隨患者,直到死亡真正來臨。這種情況下,就要採取鎮痛的措施,比如癌症患者可以使用劑量較大的鎮痛藥物,緩解痛苦,是一種人道的做法。

4.喪失食慾

隨著死亡的臨近,患者的食慾會逐漸喪失,這時如果強迫進食,會增加不適感。

5.聽覺最後喪失

研究認為,人的聽覺是最後喪失的,即使患者陷入昏迷,還是能聽到一些聲音。不過也有醫生認為,人在臨終之際,各種知覺都已喪失,聽覺自然也如此。但不論是哪種情況,彌留之際,家人在患者身旁說出最後感受,也算是一種道別和辭行。